Warum? Da reicht ein Blick ins Kochbuchregal!

Zeit für einen neuen Blog-Eintrag. Ein Rezept. Aber nur vordergründig. Eigentlich eine Liebeserklärung, eine doppelte.

Nämlich: Im Frühling 2022 zog aus den bekannten, fürchterlichen Gründen die Familie B. bei uns ein. Die B.s sind Mutter I., Tochter K., deren Freund A. sowie Vater A. (der zum Glück zu Kriegsbeginn gerade jobtechnisch außer Landes war). Viel könnte ich über die B.s erzählen, über ihre Integration, das Deutsch Lernen, Studieren, Arbeiten. Darum soll’s hier aber nicht gehen.

Zwischen uns ist eine Freundschaft entstanden. Die B.s sind zwar aus- bzw. weitergezogen, leben jetzt in Wien, kommen aber immer noch oft am Wochenende zu uns. Wir sind sozusagen jetzt ihre Datscha. 😀

Wir passen gut zusammen, haben uns liebgewonnen, es fühlt sich so an, als wäre die Familie größer geworden. Gestern sind die B.s nach längerer Weihnachtspause endlich wieder gekommen, wir hatten uns schon vermisst. Am Abend sind wir zusammengesessen, haben Wein getrunken, geplaudert (mittlerweile überwiegend auf Deutsch) und viel gelacht. Und während ich diese Zeilen schreibe, ist mein Kind bei ihnen drüben spielen. Wie gesagt: feels like family.

Wir lernen auch viel voneinander, und das in beide Richtungen! Und auf vielen Ebenen: Interkulturell. Sprachlich. Kulinarisch.

Um Letzteres soll es hier gehen. Denn die B.s kochen viel, oft, gerne, gut und selbstverständlich (auch) nose to tail. Auch da sind wir uns sehr ähnlich.

Ich habe durch die B.s zwei neue Lieblingsspeisen: Sirniki (leicht gesüßte Laibchen aus Bröseltopfen, Ei und wenig Grieß oder Mehl, in Butter gebraten. Zum Eingraben!). Ja, und Borschtsch.

I. hat mir ihr Rezept verraten, einen Borschtsch mit mir gekocht. Seither habe ich ihn mindestens zehn Mal nachgekocht. Bortschsch ist meine absolute Lieblingswintersuppe geworden. Auch aus ganz praktischen Gründen: Die wichtigen Zutaten Rote Rüben, Karotten, Kraut und Zwiebel sind im Winter fast wöchentlich im Regional-Bio-Kistl. Und Schweinsknochen haben wir dank des viertel bis halben Schweins von den Obergaisbergers auch zur Genüge im Tiefkühler. (Obwohl: Stimmt nicht mehr, das war früher so, mittlerweile hat meine Bortschsch-Liebe die Knochenbestände dezimiert.) Ich kann I.s Rezept mittlerweile auswendig, koche Bortschsch auch schon freestyle und wandle ab, wenn z. B. statt Weiß- Rotkraut da ist oder keine Knochen mehr, und ich stattdessen Schweinsfaschiertes auskoche.

Das Ergebnis ist ausnahmslos immer eine köstliche Wintersuppe: ein bisschen süß von den vielen Rüben, genug sauer durch Paradeiser und Zitronensaft und dank der Schweinssuppe herrlich umami.

Danke, liebe B.s, dass Ihr in unser Leben gekommen seid! <3 Und Euer Bortschsch! 😀

Hier das Rezept (Basis I. B., abgewandelt von mir):

Borschtsch (ca. 3 Liter)

Zutaten:

1/2 kg Schweinefleisch, idealerweise mit Knochen

1,5 l Wasser

Salz

1 Zwiebel

Öl

2 große Rote Rüben

1 Karotte

1/4 Häuptel Kraut

4 Erdäpfel

1 Dose Paradeiser (Ich nehme Polpa.)

1 Lorbeerblatt

Saft 1/2 Zitrone

3 Zehen Knoblauch

Pfeffer

Zubereitung:

Schwein in Salzwasser auskochen bzw. so lange, bis sich das Fleisch von den Knochen löst. (Faschiertes koche ich zirka eine Stunde, Knochen bis zu drei.) Auskühlen lassen. Suppe abseihen und auffangen. Fleisch vom Knochen zupfen, beiseitestellen.

Zwiebel würfelig schneiden, in einem großen Topf in Öl anrösten.

Rote Rüben, Karotte und Erdäpfel grob raspeln. (I. raspelt nur die Rüben und schneidet die Erdäpfel in kleine Stücke, ich bin fauler und jage alles durch die Raspel der Küchenmaschine.)

Kraut fein schneiden.

Alles Gemüse mit dem Zwiebel mitrösten.

Paradeiser zugeben. Mit der Schweinssuppe aufgießen.

Lorbeerblatt und Zitronensaft zugeben.

Köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist (ca. 15 Minuten).

Das abgezupfte Fleisch zugeben, Knoblauch pressen und in die Suppe geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Kurz durchziehen lassen. (Laut I. schmeckt Borschtsch am zweiten Tag noch besser.)

eine neue studie wurde an mich herangetragen. was sie für einen beitrag zur fleischdiskussion liefern könne, bat man mich, zu beurteilen. habe ich gerne gemacht. nur, jetzt habe ich so viel adrenalin in mir, dass ich es mir noch runterschreiben muss:

es handelt sich nicht nur um eine studie, die im november 2019 in den annals of internal medicine, einem doch recht renommierten fachmagazin, publiziert wurde. sondern auch gleich um neue empfehlungen für den fleischkonsum. verfasst und ausgesprochen vom Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. rezipiert in zahlreichen medien. (zur verteidigung der forscherInnen: so explizit, wie es einige medien dargestellt haben, haben sie es – wie so oft – nicht formuliert!) sinngemäß: leute, esst weiterhin so viel rotes und verarbeitetes fleisch wie bisher, es wird euch nicht schaden!

was haben die wissenschaftlerInnen gemacht? sie haben sich eine vielzahl an studien zum konsum von rotem und verarbeitetem fleisch und dessen gesundheitliche auswirkungen angeschaut. soweit ich das beurteilen kann, eine gut gemachte arbeit. herausgefunden haben sie, dass die evidenz, also die beweislage, für den zusammenhang zwischen konsum und negativen auswirkungen schwach ist. (oh wunder! das ist er, wie bereits vielfach beklagt, nicht nur von mir, sondern auch von ganz großen koryphäen wie professor ioannidis, eh bei fast jeder ernährungsfrage!) und dass, weniger fleisch zu essen, nur mit geringen gesundheitlichen benefits einhergeht.

aus diesen ergebnissen leiten sie ihre empfehlungen ab. die da lauten: “we suggest that individuals continue their current consumption of both unprocessed red meat and processed meat” und fügen in klammer dazu: “both weak recommendations, low-certainty evidence”. und das heißt so viel wie: leute, esst weiterhin so viel rotes und verarbeitetes fleisch wie bisher, aber diese empfehlung ist eine schwache, denn die evidenz dafür ist schlecht.

es ist jetzt also scheinbar so: die evidenz, dass ein hoher fleischkonsum gesundheitlich bedenklich ist, ist schlecht. die evidenz, dass er unbedenklich ist, ist genauso schlecht. da steh ich nun, ich armer tor, …

bis hierher finde ich das alles mäßig spannend, denn es überrascht mich überhaupt nicht. was aber unter “other considerations” kommt, bringt mein blut in wallung: “The panel […] decided that issues of animal welfare and potential environmental impact were outside the scope of this guideline.”

es ist halt wie (fast) immer in der ernährungsforschung: man schaut sich an, wie (un)gesund xy ist, findet heraus, dass man es nicht genau sagen kann, weil die beweislage so schlecht ist. dann ringt man sich zu einer halbseidenen empfehlung durch, mit der man die leute wahlweise traktiert oder amnestiert. die wirklich wichtigen fragen aber, die bleiben unangetastet, weil sie “outside the scope” sind.

es ist aber eben nicht “outside the scope”, wie viel fleisch wir essen! der menschliche fleischkonsum ist nichts weniger als das größte problem der welternährung! deshalb ist es unverantwortlich, in nordamerika, der fleischvielfraß-gegend schlechthin, die empfehlung auszusprechen, nichts am fleischkonsum zu ändern, und sich mit einem lapidaren “outside the scope” aus der verantwortung zu stehlen!

einfache lösungen für komplexe probleme hat es noch nie gegeben! der fleischkonsum ist ein hochkomplexes problem. und “animal welfare and potential environmental impact” müssen selbstverständlich mitgedacht werden!

freundInnen differenzierter problembetrachtung und vor allem lösungsansätze empfehle ich eat-lancet! und jetzt gehe ich meinen kichererbsensalat voller nachhaltigem eiweiß essen!

[bildnachweis: screenshot der website der annals of internal medicine]

seit 16. jänner bin ich beruflich ziemlich aus dem häuschen. am 16. jänner ist nämlich etwas passiert, was sozusagen meinen gesamten beruflichen weg bisher zusammenfasst und dem nicht ganz konventionellen weg, den ich eingeschlagen habe, berechtigung von höchstoberster wissenschaftlicher instanz verleiht.

am 16. jänner 2019 kam eine publikation heraus. nicht irgendeine publikation, sondern die wichtigste, seit ich innerhalb der ernährungswissenschaft die abzweigung zur nachhaltigkeit genommen habe.

ein meilenstein ist diese publikation auch innerhalb der ernährungs- und gesundheitswissenschaftlichen community. walter willett, einer der führenden ernährungsepidemiologen weltweit und professor an der havard medical school, ist jeder/m wissenschaftlerIn ein begriff, die/der sich mit dem zusammenhang von gesundheit und ernährung jemals auseinandergesetzt hat. ich schreibe nur nurses’ health und health professionals studies…

dieser walter willett hat nun mit dem global führenden wissenschaftler zu den globalen ökosystemgrenzen, johan rockström vom stockholm resilience centre, und einer vielzahl weiterer wissenschaftlerInnen aus 16 nationen eine publikation im lancet veröffentlicht, die erstmals die beste wissenschaftliche evidenz aus beiden disziplinen vereint.

herzstück der publikation ist eine ernährungsweise, die bis 2050 (und darüber hinaus) die gesundheit aller bis dahin lebenden knapp zehn milliarden erdenbürgerInnen UND des planeten erde sicherstellt.

die publikation hat 47 dichte seiten. in einem 27-minütigen ted-talk erläutern die beiden herren die kernaussagen der zusammenführung ihrer erkenntnisse. es sind 27 bestens investierte minuten lebenszeit! überhaupt ist die gesamte seite der eat-lancet commission lesenswert!

ich habe mir den ted-talk angeschaut und ein paar blitzlichter daraus festgehalten:

“so the sad part of our system is: this is destroying the environment, at the same time it is undermining human health. and it’s hard to imagine how we could have created a more disfunctional system.” [ab 4:00]

walter willett zeigt ein foto von einer riesen-maismonokultur im us-mittelwesten und erklärt die tragödie dahinter: weniger als 10 % dieses kukuruz werden direkt vom menschen gegessen (35 % werden zu bio-treibstoff, 45 % zu tierfutter, 15 % in die verarbeitung, hs. zu high-fructose-maissirup). und fasst wie oben zusammen.

walter willett, weiterhin, zu den mengen an rotem fleisch (schwein, rind, lamm), die für mensch und planet erde “gesund” sind: “that’s a big juicy burger a week, if you want that, or a big juicy steak a month, if you want that. which is how people treated red meat in the traditional mediterranian diet. it was something that was special for birthdays, for holidays, for religious events.” [ab 8:30]

“you can be a vegan, if you want to, but you can be an omnivore, if you want to, and anything in between.” ebender. [ab 11:32]

johan rockström übernimmt: “the unique feature of this first ever scientific assessment is that we got the medical scholars to work together with the sustainability scholars for the first time, advancing an integrated, universe framework to quantify healthy diets from sustainable food systems.” [ab 13:27]

“[…] the necessity from the planetary scale to defining a safe operating space for the food system.” [ab 13:48]

“we therefore analyzed what are the fundamental environmental impacts that the food system generates today.” [ab 13:55] nämlich:

johan rockström weiterhin, mit blick auf die letzte zeile der tabelle und damit die lösung der challenge, 10 milliarden menschen gesund zu ernähren und den planeten erde gesund zu erhalten: die triade aus nachhaltigen produktionspraktiken, halbierung der lebensmittelabfälle und gesunde ernährung (wie zuvor von walter willett erläutert) “can take us entirely back into safe operating space!” [19:30]

conclusion remarks, johan rockström: “isn’t it fantastic that the science now shows that the story […] about health and sustainable food can actually take us to a desired prosperous and socially equitable future for humanity on earth?! that is fundamentally what this eat-lancet report shows!” [26:50]

habe ich schon gesagt, dass ich ganz aus dem häuschen bin?!

alle bilder sind screenshots aus dem ted-talk, (c) eat-lancet commission.

das titelbild ist ein screenshot der website https://eatforum.org/eat-lancet-commission/.

(c) fürs beitragsbild: forum. ernährung heute

ich gestehe: ums palmöl habe ich mich bis vor kurzem herumlaviert und schön brav den mund gehalten, wenn die diskussion darauf kam. dass die thematik – wieder einmal – komplex ist, war mir klar. die zeit, mich der komplexität in einer form anzunehmen, die meinem anspruch gerecht wird, sprich: ordentlich zu recherchieren, habe ich mir noch nicht genommen.

brauche ich aber zum glück auch nicht mehr, das haben nämlich andere für mich gemacht:

1. der in vielerlei hinsicht hoch geschätzte tobias müller hat fürs ströck-magazin eine kompakte, gute übersicht verfasst. sehr empfehlenswert und hier lesbar.

2. das form. ernährung heute, dessen veranstaltungen ich seit jahren gerne besuche, weil sie zu den spannendsten gehören, die die österreichische ernährungsszene zu bieten hat, hat sich kürzlich des themas angenommen. und zwar aus vier perspektiven: der gesundheitlichen, der ökologischen, der technologischen und der herstellerischen. herausgekommen ist ein differenziertes, undogmatisches palmöl-update, das hier nachgelesen werden kann.

meine meinung in aller kürze:

ich sage besten dank, dass ich jetzt fundiert meiner multiplikatorInnenrolle gerecht werden und wieder den mund aufreißen kann!

“nachhaltige ernährung” steht auf meiner neuen visitenkarte des fibl, meines teilzeitarbeitgebers und träger des projektes schule des essens, an dem derzeit mein berufliches herz hängt. sie beschäftigt mich ja schon seit längerem, seit gut zwei jahren habe ich mich ihr gänzlich verschrieben – die erfahrungen aus zwei jahren mosambik waren daran maßgeblich beteiligt. und derzeit gibt’s einiges an medienpräsenz (z.b. kurier, salzburger nachrichten, handelsblatt und netdoktor) als resonanz eines presseworkshop, den ich kürzlich für meinen berufsverband veö bestritten habe.

viel ist also in meinem leben davon die rede, deshalb auch an dieser stelle eine definition der nachhaltigen ernährung in fünf schritten:

1. nachhaltige ernährung ist kein romantisches vorhaben von realitätsfremden weltverbesserern, sondern eine wissenschaftliche disziplin. sie wurde im deutschsprachigen raum in den 1980er-jahren aus der taufe gehoben von einem studentischen arbeitskreis rund um professor claus leitzmann an der universität gießen (beide, der professor wie die uni sind in einschlägigen kreisen bestens bekannt). die uni gießen hält derzeit auch die einzige professur dafür im deutschsprachigen raum. auch karl von koerber, thomas männle, jürgen kretschmer und in jüngerer zeit ingrid hoffmann, katja schneider und eva hummel prägten und prägen die ernährungsökologie maßgeblich durch forschung, entwicklung und lehre.

2. im wissenschaftssprech wird die disziplin “ernährungsökologie” genannt, wobei ökologie in diesem zusammenhang nicht (nur) was mit umwelt zu tun hat, sondern die “lehre von den zusammenhängen” bedeutet. ich verwende lieber “nachhaltige ernährung”, weil sich der begriff besser selbst erklärt.

3. lehre von den zusammenhängen. ja, derer gibt es in der nachhaltigen ernährunge wahrlich viele! denn sie konzentriert sich nicht wie die “herkömmliche” ernährungswissenschaft auf die gesundheitlichen aspekte des essens, sondern bezieht die dimensionen ökologie, wirtschaft und gesellschaft gleichwertig ein. und das auf allen ebenen, von der landwirtschaftlichen produktion über die verarbeitung, transport, handel, konsum bis zur entsorgung. darüber hinaus ist sie eine disziplinenübergreifende wissenschaft (agrarwissenschaften, soziologie, wirtschaftswissenschaften, gesundheitswissenschaften etc.).

ein beispiel, das die komplexität illustriert: fisch. fetter meeresfisch gilt wegen seines omega-3-fettsäuregehalts als gesund. ökologisch betrachtet sind viele fischbestände ausgebeutet. wirtschaftlich gesehen kämpfen viele kleine fischer neben der industriellen fischerei um ihre existenz, ähnliches gilt für die verarbeitung, z.b. zu konserven. das hat, stichwort gesellschaft, auswirkungen: matosinhos, einst ein prosperierender, lebendiger vorort der portugiesischen stadt porto (und immer noch heimat der nuri-sardinen-fabrik), wirkt heute heruntergekommen und verlassen, die arbeitslosigkeit ist hoch. (eine detaillierte beschreibung des sardinendilemmas, das sich mir im letzten urlaub auftat, steht hier.)

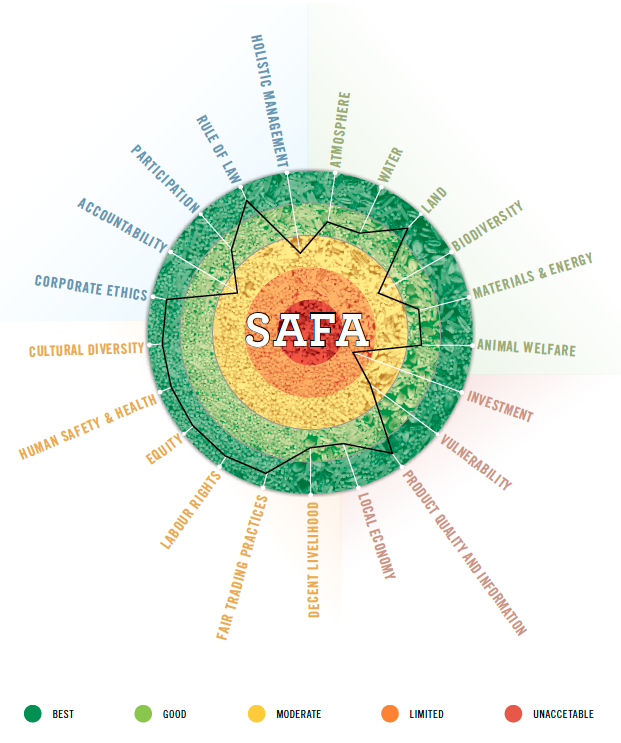

4. nachhaltigkeit in der ernährung ist messbar, und zwar zum beispiel anhand der safa-kriterien der fao, der ernährungs- und landwirstschaftsorganisation der uno. safa steht für sustainability assessment of food and agriculture systems. da wird anhand einer vielzahl von indikatoren die ökologische, wirtschaftliche und soziale nachhaltigkeit von betrieben erhoben. das ergebnis sind spinnendiagramme wie im bild unten, anhand derer die nachhaltigkeitsanalyse auf einen blick möglich ist. wer das z.b. macht, sind meine SMARTen kollegInnen am fibl!

5. und wie setze ich die nachhaltige ernährung in die praxis um? anhand von sieben grundsätzen (nach karl von koerber), die, einmal verinnerlicht, das einkaufen erleichtern (weil sie die auswahl angenehm einschränken) und den genuss erhöhen (weil bewusster essen besser schmeckt).

a) mehr von der pflanze, weniger vom tier

b) bio-lebensmittel

c) regional und saisonal

d) gering verarbeitet, frisch

e) umweltverträglich verpackt und transportiert

f) fair gehandelt

g) genussvoll

warum nachhaltige ernährung weder kompliziert, teuer noch genussfeindlich ist, sowie noch mehr tipps und aha-erlebnisse gibt’s in der veö-presseaussendung.

literatur: hoffmann i, schneider k, leitzmann c. ernährungsökologie – komplexen herausforderungen integrativ begegnen. oekom, 2011

bildnachweis (auch beitragsbild): fao. safa guidelines, 2013, s. 69

hätte ich kinder und kohle, würde ich sie (beide) in die vienna international school schicken. abgesehen davon, dass die ein unglaublich sympathisches learner profile und food design als unterrichtsfach (!) über mehrere jahre hinweg (!) haben, gibt’s dort eine lehrerin, die ein hammer ist: vor freude und leidenschaft sprühend, lustig, humorvoll, kumpelhaft, dabei eine natürliche autorität. die kinder lieben sie. und sie liebt die kinder. “darling” ist ihr im unterricht am häufigsten gebrauchtes wort …

WAS sie unterrichtet, ist sensationell. mit der klasse, in der ich dabei sein durfte, macht sie gerade eine “seasonality challenge”, bei der sie über sechs wochen hinweg rezepte saisonalisieren und zum schluss jedeR jugendliche seinen/ihren seasonal snack kreiert und zubereitet. (mit den älteren kids macht sie das dann mit vielen nachhaltigkeitsaspekten kombiniert.)

WIE sie unterrichtet, ist ebenso sensationell. sie geht so respektvoll mit den jungen menschen um, nimmt jedeN, wie er/sie ist, und absolut für voll. dass gleichzeitig dauernd der schmäh rennt, schmälert ihre autorität kein bisschen. in der pause stampert sie die kids von den büchern auf und raus aus der küche. “go! go! you know i love you most when you are not here!” sie befähigt die kinder, kaut ihnen nix vor, lässt sie alle antworten selber finden. “ms r., are lemons in season?” – “YOU tell me! look at what you wrote on page 12!” sie sagt nicht “don’t lose your workbooks!”, sondern: “your workbooks are very precious!” und sie lobt. ausgiebig.

dann gibt sie ihren schülerInnen noch homework, ermahnt sie aber eindringlich, sie noch vor den ferien zu machen, denn: “holidays are not for doing homework. at all!”

ganz zum schluss fragt sie die klasse, ihre klasse, noch, ob jemand auf der kürzlich zurückgekriegten mathe-arbeit einen 7er hat (= höchstnote). niemand. aber zwei haben einen 6er. “6 is almost a 7!”

solche fächer und vor allem solche lehrerInnenpersönlichkeiten wünsch’ ich allen schülerInnen dieser welt! dass sie allerschönstes british english sprechen, ist nicht unbedingt nötig … macht die sache im vorliegenden fall aber perfekt!

ich stecke in einem nuri-dilemma, und das ärgert mich gerade wahnsinnig.

vorigen sommer gewährte uns senhor antónio pinhal einblick in seine fabrik, in der die nuri-sardinen hergestellt werden. ich hoffe, die reportage irgendwo möglichst breit-öffentlich unterzubringen, deshalb hier nur eine kürzestzusammenfassung: nuri-sardinen sind ein gourmetprodukt, fast reine handarbeit, die pinhais-konservenfabrik ist daher eigentlich keine fabrik, sondern eine manufaktur, und die sardinen stammen von lokalen fischern, die auf ihren 20-meter-traineiras aufs meer hinausfahren, um sie mit ringwadennetzen zu fangen. seit drei jahren msc-zerfiziert. sympathischer, kleiner betrieb, gutes produkt, wenn jetzt noch die zutaten bio wären, perfekt, aber jedenfalls sind die fische aus nachhaltigem fang lautete mein resümee. bis gestern.

da habe ich den greenpeace-fischratgeber konsultiert. demzufolge sind sardinen bis auf wenige ausnahmefanggebiete nicht empfehlenswert, weil überfischt. und die atlantikküste portugals gehört leider nicht zu den empfehlenswerten ausnahmen. ich rufe bei greenpeace österreich an, weil ich wissen will, ob die nuri-sardinen nicht doch nachhaltig sein können. immerhin sind sie ja msc-zertifiziert. leider kriege ich aber nicht zu hören, was ich gerne hören würde. was ich kriege, ist eine fundierte, differenzierte auskunft, wissenschaftlich basiert und höchst vertrauenswürdig. dennoch freue ich mich, darüber nämlich, dass es solche ngos gibt!

greenpeace erstellt seinen fischratgeber anhand eines dreistufigen assessment, erklärt mir die dame am telefon. wissenschaftliche daten zur bestandsgröße von fischpopulationen fließen darin ein, auch fangmethoden. selbstverständlich könnten sie nicht jede einzelne fischerei überprüfen, aber wie’s aussieht, ist das bei “meinen” sardinen eh unerheblich, weil selbst kleine fischer einen überfischten bestand nicht nachhaltig befischen können. es gibt sozusagen keine richtige fischerei im falschen fanggebiet.

wie können die nuri-sardinen aber dann msc-zertifiziert sein, frage ich weiter, wo sie doch offenbar überfischt sind. die frau von greenpeace erklärt es mir so: bio-zertifizierte produkte sind 100 prozent bio, msc-zertifizierte fische aber nur 60 prozent nachhaltig. oder anders: die standards, die der msc anlegt, seien weniger streng als jene von greenpeace. so könne auch eine fischerei ein msc-zertifikat kriegen, die sich verpflichtet, im lauf der folgenden zehn jahre auf nachhaltige fischerei umzustellen. selbst schleppnetz-fischerei mit msc-siegel gebe es.

ich ärgere mich. erstens, dass ich so auf der seife stehe (und man mich auf die seife steigen macht), obwohl ich wohl schon zu den bestinformierten in ernährungsfragen gehöre. ich will nachhaltigen fisch, und ich will ihn verhältnismäßig einfach erkennen können! noch viel mehr ärgere ich mich allerdings darüber, dass ich meine geliebten nuri möglicherweise aufgeben muss.

aber muss ich das wirklich? es ist wieder einmal dieselbe allgemeingültige leier: essen mit gutem gewissen ist keine beschilderte straße, sondern ein pfad, der laufend neu eingetrampelt werden muss – verirrungen inklusive. und immer gilt es, den vielen dimensionen gerecht zu werden. welche prioritäten setze ich? ist mir der ökologische aspekt der wichtigste? dann muss ich meinen sardinen adeus sagen. der gesundheitliche ist mir ja schon lange nicht mehr der ausschlaggebende. obwohl ich sardinen sehr wohl auch als omega-3-fettsäure-quelle schätze, die dem leinöl qualitativ überlegen ist und gegenüber anderen fischen wie lachs oder makrele den vorteil hat, dass sie in der nahrungskette weiter unten steht und daher nicht in jedem kilo sardine einige kilos anderer fische möglicherweise ebenfalls gefährdeten bestandes stecken. aspekt geschmack? ich liebe sie! oder geht’s mir ums ökonomische? senhor pinhal beschäftigt 120 leute, seine fabrik ist eine von zwei verbliebenen in der einst prosperierenden fischerstadt matosinhos. er kauft bei kleinen, lokalen fischern. auch alle weiteren zutaten bezieht er lokal. und auch sein betrieb ist klein. und was ist mit dem kulturellen aspekt? portugal und sardinen, das ist wie österreich und wiener schnitzel. das geht nicht ohne einander.

zum schluss einer recherche stehen wieder einmal mehr fragen als antworten. heute ärgert mich das. sardinendilemma, deppertes!

sehr interessant! jetzt kenne ich diese publikation seit zehn jahren. sie ist immer noch ein standardwerk der ernährungsprävention. ich habe sie von vorne nach hinten, und von hinten nach vorne gelesen. konnte ihre tabellen zeitweilig fast auswendig rezitieren. und jetzt erst finde ich auf den seiten 140/141 im kapitel strategic directions and recommendations for policy and research – prerequisites for effective strategies den punkt sustainable development und folgende passage, die ich so bemerkenswert finde, dass ich sie hier wiedergeben möchte. wohlgemerkt, herausgegeben hat den bericht die weltgesundheitsorganisation, und es geht darin um den zusammenhang zwischen ernährung und chronischen krankheiten!

“The rapid increase in the consumption of animal-based foods, many of which are produced by intensive methods is likely to have a number of profound consequences. On the health side, increased consumption of animal products has led to higher intakes of saturated fats, which in conjunction with tobacco use, threatens to undermine the health gains made by reducing infectious diseases, in particular in the countries undergoing rapid economic and nutrition transition. Intensive cattle production also threatens the world’s ability to feed its poorest people, who typically have very limited access to even basic foods. Environmental concerns abound too; intensive methods of animal rearing exert greater environmental pressures than traditional animal husbandry, largely because of the low efficiency in feed conversion and high water needs of cattle.

Intensive methods of livestock production may well provide much needed income opportunities, but this is often at the expense of the farmers’ capacity to produce their own food. In contrast, the production of more diverse foods, in particular fruits, vegetables and legumes, may have a dual benefit in not only improving access to healthy foods but also in providing an alternative source of income for the farmer. This is further promoted if farmers can market their products directly to consumers, and thereby receive a greater proportion of final price. This model of food production can yield potent health benefits to both producers and consumers, and simultaneously reduce environmental pressures on water and land resources.

Agricultural policies in several countries often respond primarily to short-term commercial farming concerns rather than be guided by health and environmental considerations. For example, farm subsidies for beef and dairy production had good justification in the past – they provided improved access to high quality proteins but today contribute to human consumption patterns that may aggravate the burden of nutrition related chronic disease. This apparent disregard for the health consequences and environmental sustainability of present agricultural production, limits the potential for change in agricultural policies and food production, and at some point may lead to a conflict between meeting population nutrient intake goals and sustaining the demand for beef associated with the existing patterns of consumption. For example, if we project the consumption of beef in industrialized countries to the population of developing countries, the supply of grains for human consumption may be limited, specially for low-income groups.

Changes in agricultural policies which give producers an opportunity to adapt to new demands, increase awareness and empower communites to better address health and environmental consequences of present consumption patterns will be needed in the future. Integrated strategies aimed at increasing the responsiveness of governments to health and environmental concerns of the community will also be required. The question of how the world’s food supply can be managed so as to sustain the demands made by population-size adjustments in diet is a topic for continued dialogue by multiple stake-holders that has major consequences for agricultural and environmental policies, as well as for world food trade.”

aus: WHO (Hrsg.). Joint WHO/FAO expert consultation: Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases (Technical Report Series 916). Geneva, 2003 (Download)

ich arbeite mich wieder ins thema ein. bin derzeit stammgast in der hauptbücherei. zu hause türmen sich die bücher. “ernährungswende”, “tiere essen”, “das imperium der rinder”, “ernährungsökologie”, “schwarzbuch landwirtschaft”, “der bio-schmäh”, “europäische esskultur”, um nur einige zu nennen.

ich bin so froh, dass die freude am thema wieder da ist! als ich von mosambik zurückgekommen bin, war dem nicht so. bio: wer braucht das angesichts der wirklichen probleme, die ich gesehen habe?! fair trade: geh bitte, ich habe doch mitgekriegt, wie in mosambik evaluiert wird! und gesunde ernährung: die hat mich ja schon vor mosambik immer öfter zum gähnen gebracht.

langsam renkt sich meine ernährungswelt wieder ein. ich würde sogar von überkopensatorischem wissensdurst sprechen, der mich derzeit antreibt.

ja, und in ebendiesem bin ich auf die newton-ausgabe vom 29. september 2012 (transkript) gestoßen, in der sie den herrlichen peter iwaniewicz beim regenwurm-burger-brutzeln begleiten.