Ich nehme es mit der ernährungsökologischen, also ganzheitlichen Herangehensweise sehr ernst und suche daher laufend das Gespräch mit Vertreter*innen unterschiedlicher Stufen im Ernährungssystem. So auch mit Produzent*innen. Von denen, genauer aus der Landwirtschaft, kam bisher immer die Information, dass Raps zu den Kulturen gehört, bei denen der Einsatz von Pestiziden hoch und der ökologische Anbau besonders schwierig ist.

Und noch was habe ich bis gestern als gegeben hingenommen: Dass man natives, also kaltgepresstes Rapsöl wie alle nativen Öle außer Olivenöl nicht erhitzen darf, Lipidperoxidation und so.

In beidem wurde ich eines Besseren belehrt, und meine Freude darüber ist groß.

Erstens: Die befreundete Familie S., die ein Umwelttechnik-Unternehmen und eine Bio-Landwirtschaft führt, hat ein Experiment gestartet und im vorigen Spätsommer ein sehr großes Feld Bio-Raps angebaut. (Ja, das habe ich auch dazugelernt: Raps wird schon im Spätsommer angebaut und im Folgejahr im Frühling geerntet.) “Wir haben da sehr vieles richtig gemacht”, hat H. S. gesagt. Nämlich: Einige Tipps von anderen Bios beherzigt, einiges eigenes Hirnschmalz investiert und auch ein bisschen Glück gehabt: Der Bio-Raps ist wunderbar gewachsen, mit niedrigerem Ertrag als im konventionellen Bereich, aber für Bio-Verhältnisse sehr gut. Unlängst wurde er geerntet und gepresst. Herausgekommen ist allerfeinstes natives Rapsöl, rapsig gelb, dezent nussig, kein bisschen bitter.

Zweitens: M., die Betriebsköchin der S.s, kocht seit Monaten mit Rapsöl. Nativem Rapsöl. Das konnte ich mir nicht vorstellen, weil man es ja, wie ich meinte, nicht erhitzen dürfte. Ich fragte also nach. M. meinte, ja, sie habe das in ihrer Gastroausbildung auch so gelernt, sich aber vorsichtig ans Kochen, Braten und Backen mit kaltgepresstem Rapsöl herangetastet und festgestellt: Es geht.

Das musste ich natürlich nachrecherchieren. Denn das wäre extrem super, weil das Thema Standardöl zum Kochen eine offene Baustelle bei mir ist. Olivenöl ist es derzeit und das ist eh sehr okay, aber ein regionales Öl mit noch besserer Fettsäurezusammensetzung (Omega-3!) wie eben Rapsöl wäre mir noch lieber. Nur hatte ich ja bisher geglaubt, natives Rapsöl könne man nicht erhitzen. Und raffiniertes Rapsöl wollte ich nicht, denn das gibt es nicht in Bio-Qualität. Und konventionell kommt mir gerade bei Raps nicht in die Pfanne (Grund: siehe Einleitung)!

Die gute Nachricht: M. hat Recht! Natives Rapsöl kann, wie auch Olivenöl extra vergine, zum Kochen, sanften Braten und Backen verwendet werden. Nachzulesen z. B. hier oder hier.

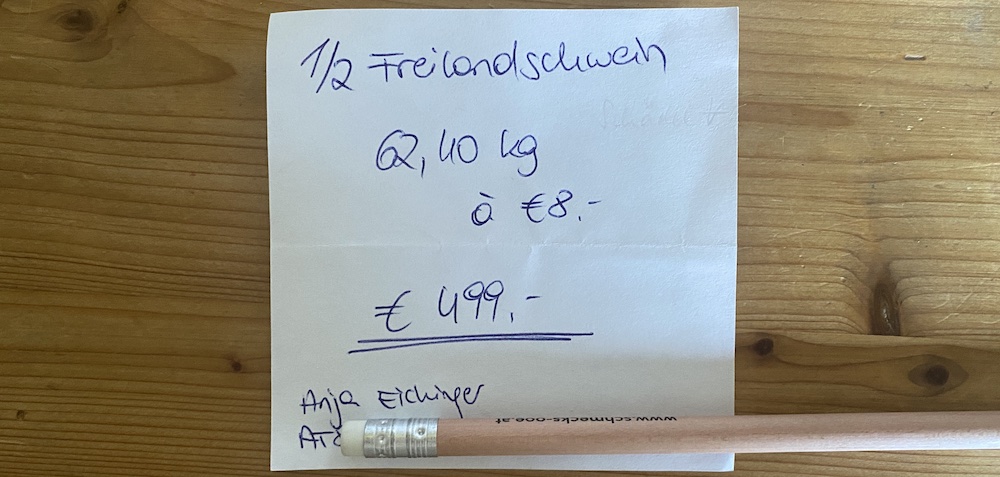

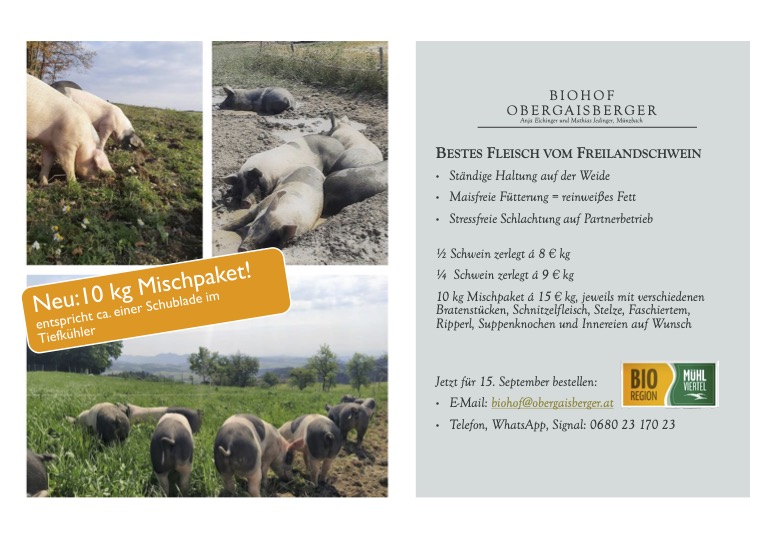

Disclaimer: Zum Scharf Anbraten (z. B. von Fleisch) eignen sich beide Öle nicht, da braucht’s ein raffiniertes Bratöl oder Butterschmalz, die die Hitze unbeschadet aushalten. Für die Schnitzis, die’s bei uns exakt zwei Mal im Jahr gibt, bleiben wir sowieso beim Schmalz von den Obergaisbergers. Das übrigens weit besser ist als sein Ruf – aber das ist eine andere Geschichte.

Der Grund, warum natives Rapsöl sanft erhitzt werden kann, ist schnell erklärt: Es liegt am Fettsäuremuster. Rapsöl enthält wie Olivenöl viele einfach ungesättigte Fettsäuren (gelber Balken), die sanfte Hitze nicht zerstört. Genau das Fettsäuremuster ist aber auch der Grund, warum mich Rapsöl so begeistert: Es enthält nämlich auch noch reichlich Alpha-Linolensäure (grüner Balken), eine der Omega-3-Fettsäuren, die unangefochtenen Gesundheitsstars unter den Fetten. In Sachen Alpha-Linolensäure gewinnt unter den Ölen natürlich Leinöl, auch Leindotteröl, Hanföl, Walnussöl enthalten viel davon. Die haben aber alle insgesamt viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, weshalb man sie in kaltgepresstem Zustand keinesfalls erhitzen sollte.

Ich bin jetzt also sehr glücklich. Ich habe sozusagen meinen ernährungsökologischen Öl-Jackpot geknackt: Rapsöl in Bio-Qualität, angebaut keine zehn Kilometer von mir, kalt gepresst 13 Kilometer entfernt, das eine super-gesunde Fettsäurezusammensetzung hat, das ich als Standard-Öl in der Küche (zum Kochen, Braten und natürlich für Salate) verwenden kann und das wunderbar schmeckt. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, was es kostet. Denn die erste Flasche war ein Geschenk, nein, ein Tauschgeschäft: Ich habe dafür bei der Hendl-Schlachtung geholfen.

Aber auch das ist eine andere Geschichte, zu der in Kürze mehr kommt …